浜口美和の作品が掲載されている書籍についてご紹介致します。

なお現在書籍の整理は終わっていないため、Web上で掲載が確認できたものや、記録として残されているものが中心となり、実際の掲載内容をご紹介できるものは1点のみとなります。

少々お時間をいただき内容を更新して参りますのでしばらくお待ちください。

書籍に作品を掲載するとは?

基本的に書籍の場合はよほど著名な画家でなければ自分でお金を払って作品を載せるものであると認識しています。

どうせお金を払うのであれば自費出版するというのも一つの方法ではあります。

ページ数や作成部数、原稿をどこまで揃えるか?によっても金額は異なりますが、仮に100頁、1,000冊を100万円で作ったとします。

この本を販売できるのか?というと、自費出版する本を中取次経由で書店に卸したり、AMAZONで販売することをしてくれる会社もあるようですが[1]、新刊案内に載せたとしてもそれ以外広告が無い場合どれだけ販売できるか?はコンテンツ次第になる認識です。

[1]株式会社ブイツーソリューション「お手軽出版ドットコム」 http://www.otegarushuppan.com/gashuu/

売れ残ったものは、個展で販売するなども考えられますが100万円のうちの僅かでも回収できれば良い方ではないか?と思います。

出版社が企画した本にお金を払って掲載した場合でも、実際にどれだけ書店に卸されるのかは実体を把握することは難しい認識です。

広告は出版社であれば自社広告に載る事はあると思いますが、実際の販売数も公開されるわけではありません。

そうなると「何のために作品を掲載するのか?」となると、持論にはなりますが一番大きな理由としては「その出版社との関係性を維持すめため」なのではないか?と思います。つまり画家が自分の作品を繰り込むもしくは知らしめるための広告宣伝費として書籍に掲載しているということになります。

そこにお金をかけることに対する費用対効果の判断は人それぞれになることと存じますが、浜口美和の場合はそこに絵を売って稼いだお金をかけることに大きな抵抗感は無かったものと推察されます。

美術出版業界ウラ事情

「由利弁護士の部屋」というサイトで2007年2月1日に掲載されている「美術出版業界ウラ事情~読者からの投稿」という記事があります。

美術出版社に勤めていた人の営業の仕方についての内部告発的な内容になっていますが、フィクションではなく現実にあり得る話であると思います。

1997年をピークに書籍・雑誌ともに出版物の売上額は右肩下がりになってきており、従来と同じやり方での出版企画は出し難くなり返品に対するリスクを如何に減らすかに注力する傾向があるように推察致します。

つい最近(2019年12月)にも広告枠を利用した「褒め上げ商法」に関して新聞テレビで報道されていました。

国民生活センターなどでもこのような営業手法に対しての注意喚起がなされていますが、「人をだますような手法」はあってはならいないものと存じますが、営業を受ける側も対応能力や危険回避のための方策を備えるておく必要がある認識です。

掲載書籍の出版社

浜口美和の作品を掲載した書籍を出版した会社は調べた範囲では6社となります。

現時点で、シリーズで出版されていたものが無くなっていたり、ネットで調べて見てもオークションサイトでも見つけられないものなどは、結果論としては掲載する時に期待した宣伝効果は享受出来なかったと言えるかもしれません。

ただそれが「グレーなやり方だったのか?」と言われると、自分の作品が載った本が作られている以上は一概にそうとは言えない認識です。

ただし「誰々さんが載せているから大丈夫」という他力本願ではなく、掲載している意図は画家によっても色々な思いがあることと存じますので、最終的にはご自身で判断されることをお勧め致します。

株式会社マリア書房

マリア書房は創業1925年4月1日で京都にある会社ですが、下記のBuzipの情報によると現在の社長さんは40代なのでBuzipに番組公開をされた2013年あたりで代替わりしているのかもしれません。

「現代の洋画」という書籍を1989年から毎年出版していたのですが、2013年Vol25を最後に発行されていないものと思われます。

AMAZONの詳細検索で出版社「マリア書房」で検索をすると400弱の書籍が検索されますがすべて2014年以前発行されたものになっているので、新刊発行はされていないように見受けられます。

浜口美和は1994年Vol6から2007年Vol19あたりまで毎年掲載をしていた模様です。

現在書籍を整理していますので実物が解り次第内容の更新を致します。

株式会社芸術書院

「ヌーベル・ルネッサンス秀作選集」という書籍を2000年前後に何年間か出版されていたようで、浜口美和は2000年に掲載をしたという記録が残されています。

ただし残念ながら現状Web上で調べてみても明確な情報を得ることができませんでした。

実際の書籍が残されていたら内容を更新致します。

株式会社クオリアート

世界美術年鑑 ~Sermadiras~の2000年5月発行版の「花の部」表紙に掲載されたという記録が残っています。

実際の書籍が残されていたら内容を更新致します。

株式会社生活の友社

生活の友社は美術雑誌「美術の窓」などを出版している会社ですが、「浜口美和掲載美術誌アーカイブ」の中で浜口美和の作品を「美術の窓」に掲載していただいた出版社として取り上げております。

書籍につきましては生活の友社の下記ホームページの「作品集・書籍」のなかで現在発行している本が掲載されているのですが、その中にある「現代日本の美術」は「美術の窓の年鑑」として1993年から毎年1回発行されています。

| Vol | 発売年月 | 「現代日本の美術」副題 |

| 1 | 1993/5 | 日本の同時代の美術集成 1993年版 |

| 2 | 1994/4 | 日本の同時代の美術集成 1994年版 |

| 3 | 1995/4 | ‘94年(’94.1-12)の日本美術 |

| 4 | 1996/3 | ’95.1-12の日本美術 |

| 5 | 1997/4 | 美術年鑑 |

| 6 | 1998/3 | MADO年鑑 |

| 7 | 1999/5 | MADO年鑑 |

| 8 | 2000/5 | 美術の窓年鑑 2000 |

| 9 | 2001/5 | 美術の窓年鑑 2001 |

| 10 | 2002/5 | 美術の窓年鑑 2002 |

| 11 | 2003/4 | 美術の窓年鑑 2003 |

| 12 | 2004/5 | 副題なし |

| 13 | 2005/5 | 〃 |

| 14 | 2006/5 | 〃 |

| 15 | 2007/5 | 〃 |

| 16 | 2008/5 | 〃 |

| 17 | 2008/12 | 美術の窓の年鑑 2009 |

| 18 | 2010/1 | 美術の窓の年鑑 2010 |

| 19 | 2011/4 | 美術の窓の年鑑 2011 |

| 20 | 2012/4 | 美術の窓の年鑑 2012 |

| 21 | 2013/4 | 美術の窓の年鑑 2013 |

| 22 | 2014/4 | 美術の窓の年鑑 2014 |

| 23 | 2015/4 | 美術の窓の年鑑 2015 |

| 24 | 2016/3 | 美術の窓の年鑑 2016 |

左の表は「現代日本の美術」の通巻、発売年月、表紙の副題を創刊から2016年までまとめたものです。

ここに挙げたバックナンバーの一部は、AMAZON、セブンネットショッピング、株式会社トーハンが運営しているe-hon、ヤフオクなどのオークションサイトなどで探すことができます。

浜口美和は2000年から2008年ぐらいまで毎年掲載をしていたという記録が残っています。

現在書籍を整理していますので実物が解り次第内容の更新を致します。

株式会社美術年鑑社

株式会社美術年鑑社は株式会社に組織変更したのは1966年ですが、「美術年鑑」が創刊されたのは1929年になります。[2]

[2]株式会社美術年鑑社「会社概要」 http://www.art-annual.jp/information/

浜口美和も「美術年鑑」には掲載をしていましたが、いつから掲載を始めたか?につきましては現在調査中になります。解り次第内容を更新して参ります。

それ以外に過去に出版された次の書籍にも掲載したという記録が残されています。

- 2000年1月発売「日本の美 富士」

- 2001年3月発売「日本の美Ⅱ さくら」

- 2003年12発売「女性画家の全貌。 : 疾走する美のアスリートたち」

これらの書籍は注文は受け付けていませんが紀伊国屋ウェブストアーで内容説明を見ることができます。

またヤフオクやAMAZONなどで古書として入手することはできます。

現在書籍を整理していますので実物が解り次第内容の更新を致します。

株式会社アートボックスインターナショナル

会社のホームページの会社概要に創業年月が明記されていないのですが、一番最初の出版物の発行日が1994.4.1なのでその頃の操業と思われます。

ホームページ会社概要に社長名が載せられていなかったり、「お問い合わせ」がリンク切れだったり、恐らくホームページでの販売を中止された関係とは思いますがメニューの「特定商取引に関する表示」が404だったりして、会社としての体裁が整えられていない印象を受けます。

2000年から不定期年での発行で「現代日本の絵画」という書籍を出版しています。

左の表は「現代日本の絵画」の創刊から2016年までの通巻と発売年月になります。

それ以外での掲載は下記になります。

- 書籍「アーティストが表現する花」 2005年10月発売

- 書籍「アーティストが表現する人物」 2005年11月発売

- ムック「ふるさとを描く 美しき国、わがふるさと」 2009年11月発売

- ARTBOXムックシリーズ vol.5

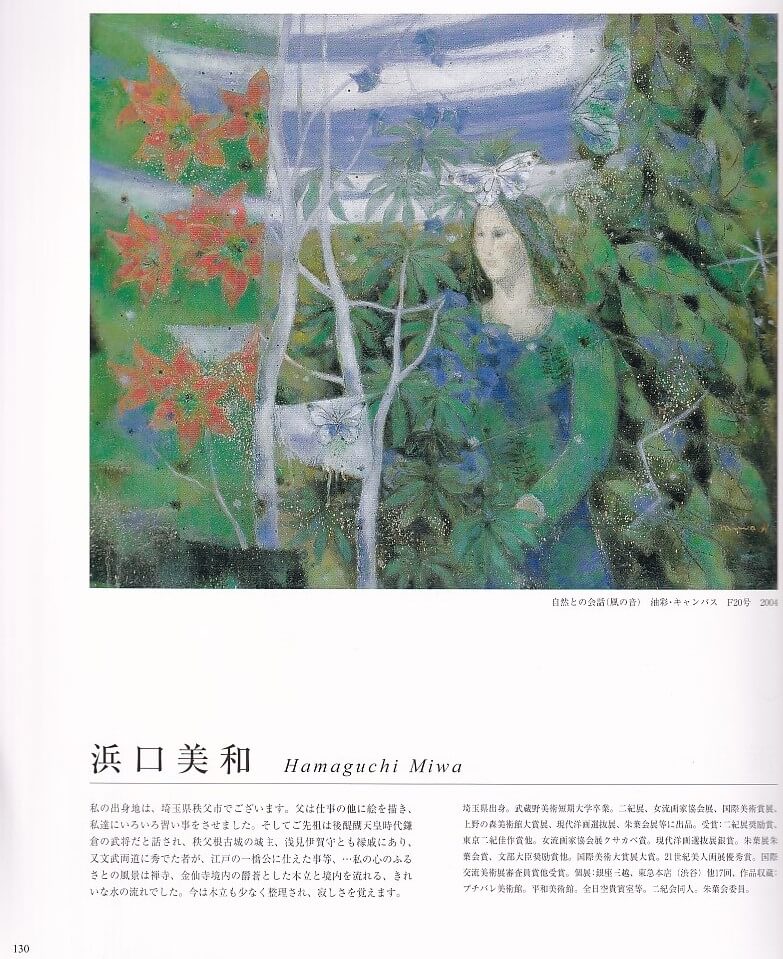

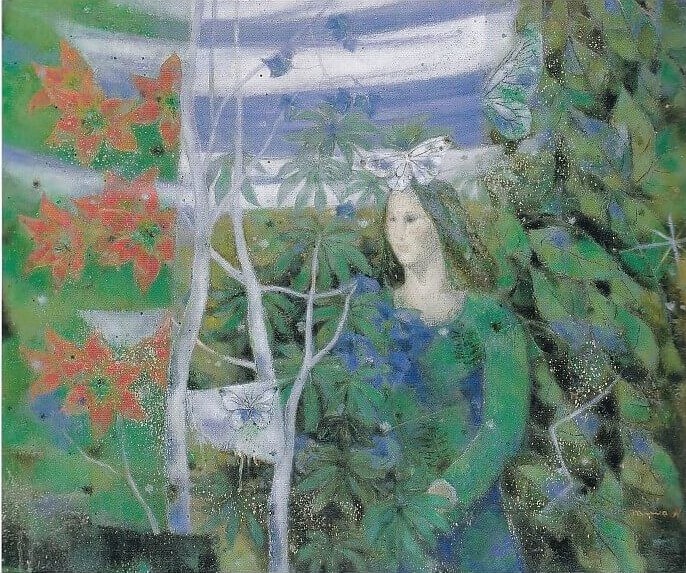

今回はムック「ふるさとを描く 美しき国、わがふるさと」についてご紹介いたします。

ふるさとを描く

2009年11月発売

私の出身地は、埼玉県秩父市でございます。父は仕事の他に絵を描き、私達にいろいろ習い事をさせました。そしてご祖先は後醍醐天皇時代鎌倉の武将だと話され、秩父根古城の城主、浅見伊賀守とも縁戚にあり、又文武両道に秀でた者が、江戸の一橋公に仕えた事等、…私の心のふるさとの風景は禅寺、金仙寺境内の鬱蒼とした木立と境内を流れる、きれいな水の流れでした。今は木立も少なく整理され、寂しさを覚えます。

筆者補足

・文中の「根古城」は正しくは「根古屋城」

┗古城盛衰記「根古屋城(ねごやじょう) 」

・金仙寺

┗さいたまなび「秩父七福神めぐり・金仙寺」

最後に

思い起こせば2000年のあたりで実家に行くと帰り際に「これ持って行くか?」と言って本を手渡される事がしばしばありました。

当時は筆者も会社に勤めながら浜口美和のホームページを手作りしていたので、そこに載せる意図もあっての話だったと思いますが、中身を見て「同じような作品はあるから要らない」と返事を何度かした記憶があります。

その理由としては掲載されている本は結構かさばるし自宅の本棚も少なかったので持ち帰らない事ができませんでした。

ただ今になって思えばもう少し持ち帰っていれば本記事で紹介する事が多くできたのですが…実家の本の整理が済むまで今しばらくお時間を頂ければ幸いです。

浜口美和は「なぜ複数の書籍に作品を掲載したのか?」ですがそもそも出版社とのつながりは電話営業を受けたのではないか?と推察されます。

なお掲載理由としては書籍が流通すれば自分の作品が目に留まる可能性はあり「広告宣伝効果を期待していたはずである」という事は前段で記載いたしましたが、それ以外には「本であれば生の絵よりも後世に残る」と考えたのかもしれません。

当時はまだインターネットやクラウドストレージサービスが今ほど発展するとは思えなかったので後世に残す手段としては本しかなかったと思っていたはずです。

最後に書籍に掲載した作品自体の紹介がほとんどできていませんが、実家の本の整理が済み次第ご紹介する内容を増やして行く予定です。

以上最後までご一読いただき誠にありがとうございました。