浜口美和が所属した美術団体のひとつである二紀会で年一回開催される二紀展に出品した作品をまとめています。

※なお恐れ入りますが本ページに掲載している画像データの転用・転載はお控えいただきますようお願い申し上げます。

二紀会とは

二紀会は1947年(昭和22年)に「美術の第二の紀元を画する」ことを意図として創立されました。創立当初は「第二紀会」でしたが後に「二紀会」に名称変更されています。[1]

創立メンバーとしては旧二科会会員であった熊谷守一氏、栗原信氏、黒田重太郎氏、田村孝之介氏、中川紀元氏、鍋井克之氏、正宗得三郎氏、宮本三郎氏、横井礼市氏、の9名があげられています。[1]

以上は二紀会ホームページに掲載されている二紀会史からになりますが、朝日新聞社のコトバンクには次のような記述があります。

1944年(昭和19)一時解散した二科会が、戦後の45年再結成するに際し、主張を異にする熊谷守一(くまがいもりかず)、栗原信(くりはらしん)、黒田重太郎、田村孝之介、中川紀元(きげん)、鍋井克之(なべいかつゆき)、正宗得三郎(まさむねとくさぶろう)、宮本三郎、横井礼市の9名がこれに参加せず、47年5月に創立。旧二科会の活動を第1期とし、戦後新しく第二の紀元を画するという主旨のもとに、同年9月第1回展を開催した。[2]

[1]:二紀会史 https://niki-kai.or.jp/association/history/

[2]:朝日新聞社コトバンク https://kotobank.jp/word/二紀会-1573266

出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)

どのような組織であれ、力があれば自分たちの思いを実現するために別組織をつくることは世の常であることと存じます。

なお二紀展は毎年10月中旬から下旬にかけて、2006年までは上野の東京都美術館、2007年以降は国立新美術館で開催されています。

浜口美和の二紀会における年譜

| 1965年 | 第19回二紀展に初出品。以降2011年まで毎年出品[47回連続出品] |

| 1972年 | 第26回二紀展で【奨励賞】受賞 |

| 1973年 | 同人に推挙 二紀選抜展に出品 |

| 2001年 | 支部組織の第17回東京二紀展で【佳作賞】受賞 |

| 2011年 | 第65回二紀展が最終出品となり退会 ・同人がこの年で廃止されて、翌年からは準会員に変更されています。 |

東京二紀展ですが1998年第14回から2007年第23回までが東京都芸術劇場、2009年に第24回が東京都美術館、2011年第25回と2012年第26回が北トピア、その後2014年以降は隔年で東京都美術館で開催されているようです。

1997年以前は開催場所も含めた開催年を調べる事ははできませんでしたが、初回開催は1981年頃になると思われます。

出品作品集

| 第19回(1965) | 現在調査中 |

| 第20回(1966) | 現在調査中 |

| 第21回(1967) | 現在調査中 |

| 第22回(1968) | 現在調査中 |

| 第23回(1969) | 現在調査中 |

| 第24回(1970) | 現在調査中 |

| 第25回(1971) | 現在調査中 |

| 第26回(1972) | 現在調査中 |

| 第27回(1973) | 現在調査中 |

| 二紀選抜展 「心みつめて」 ※画面では「’74」だが 残された資料では73年 |  |

| 第28回(1974) 「よろこびを求めて」 |  |

| 第29回(1975) 「レクイエムA」 |  |

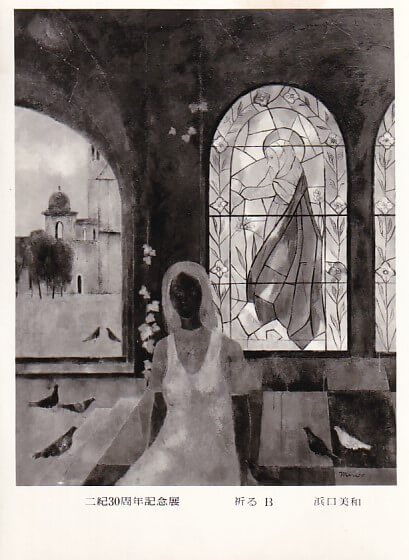

| 第30回(1976) 「祈るB」 |  |

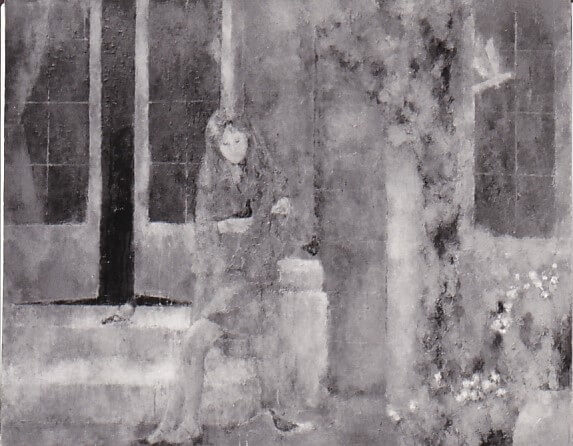

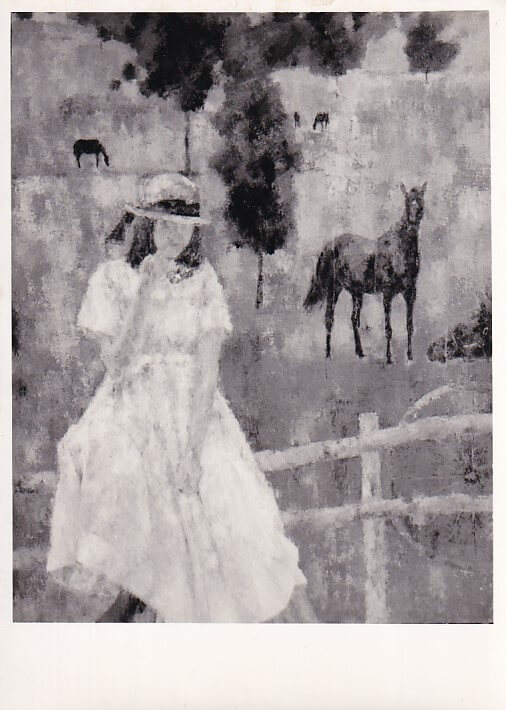

| 二紀展に出品した作品で あることは写真の裏書で 判明していますが第何回 か?は解っていません。 |     |

| 第31回(1977) | 現在調査中 |

| 第32回(1978) | 現在調査中 |

| 第33回(1979) | 現在調査中 |

| 第34回(1980) | 現在調査中 |

| 第35回(1981) | 現在調査中 |

| 第36回(1982) | 現在調査中 |

| 第37回(1983) | 現在調査中 |

| 第38回(1984) | 現在調査中 |

| 第39回(1985) | 現在調査中 |

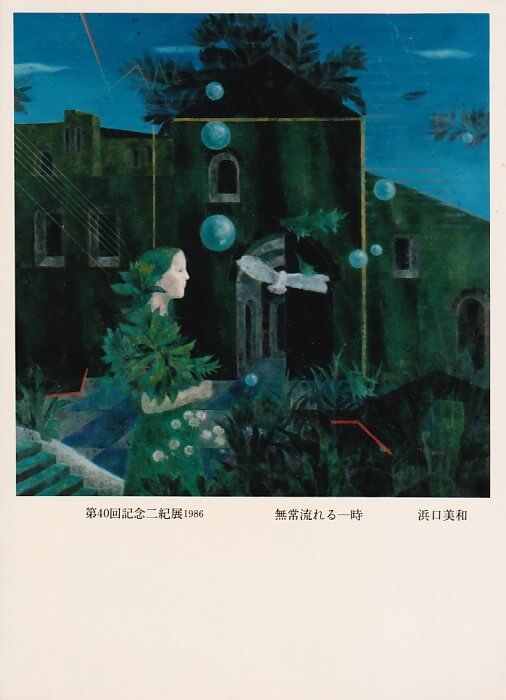

| 第40回(1986) 「無常流れる一時」 |  |

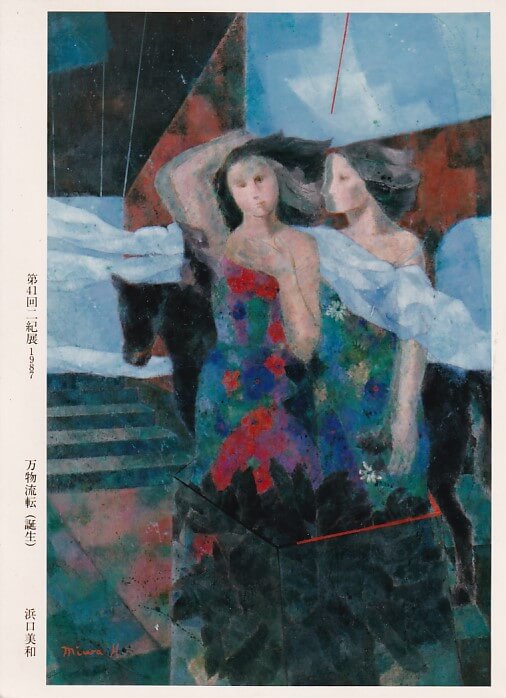

| 第41回(1987) 万物流転 「誕生」 |  |

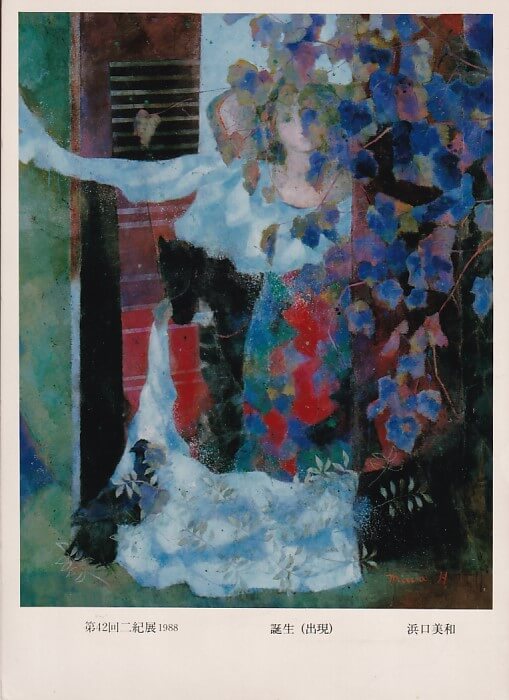

| 第42回(1988) 誕生 「出現」 |  |

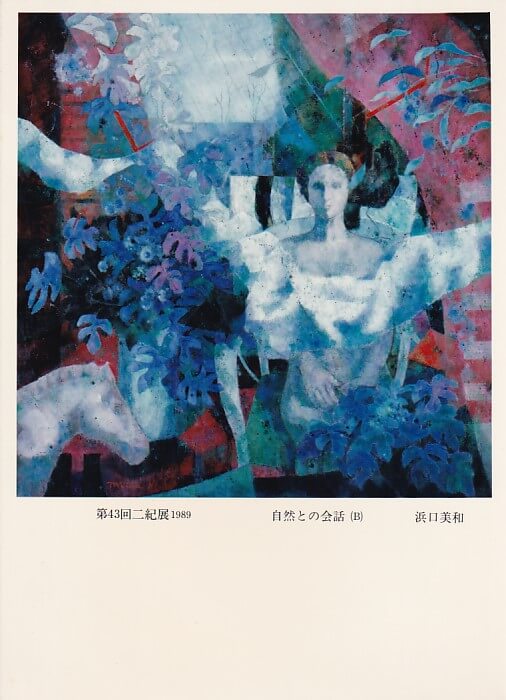

| 第43回(1989) 「自然との会話(B)」 |  |

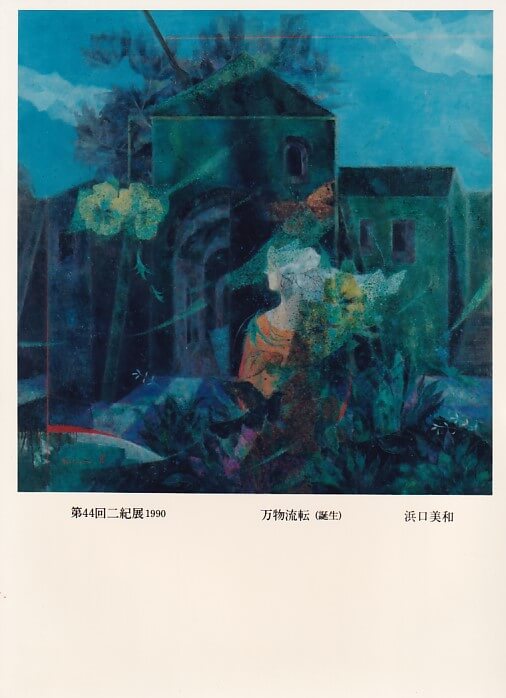

| 第44回(1990) 万物流転 「誕生」 |  |

| 第45回(1991) | 現在調査中 |

| 第46回(1992) 自然との会話 「光と風と」 |  |

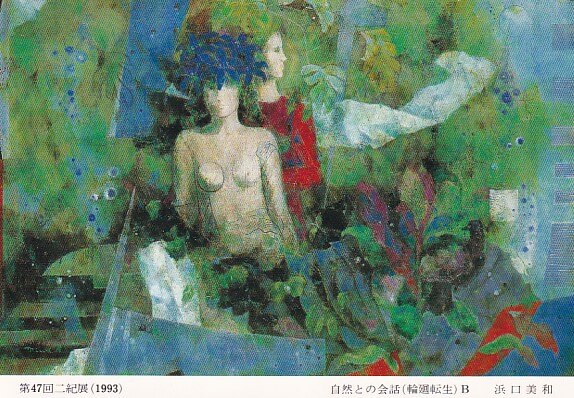

| 第47回(1993) 自然との会話 「輪廻転生」B |  |

| 第48回(1994) | 現在調査中 |

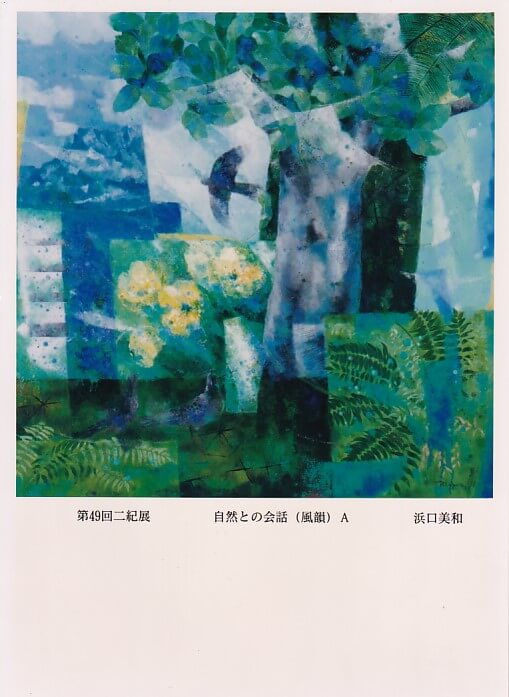

| 第49回(1995) 自然との会話 「風韻」A |  |

| 第50回(1996) | 現在調査中 |

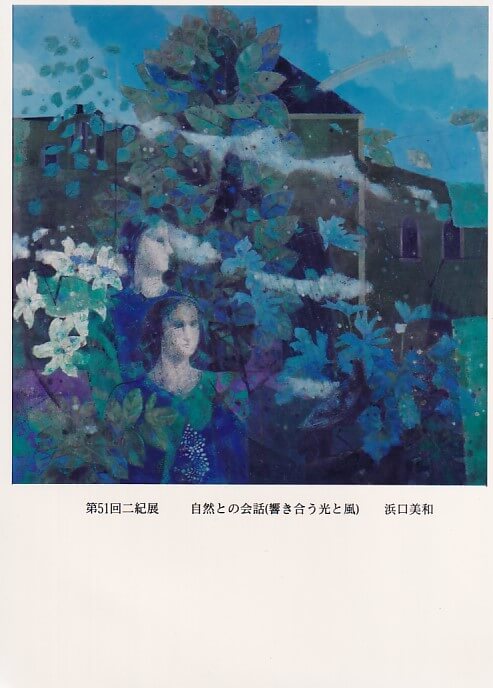

| 第51回(1997) 自然との会話 「響き合う光と風」 |  |

| 第52回(1998) | 現在調査中 |

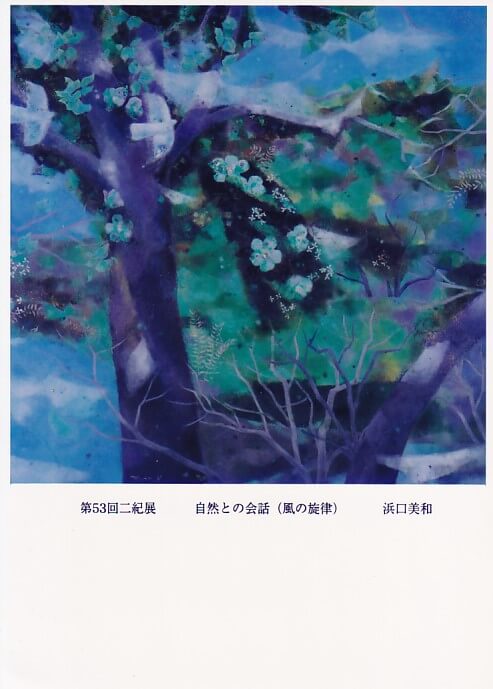

| 第53回(1999) 自然との会話 「風の旋律」 |  |

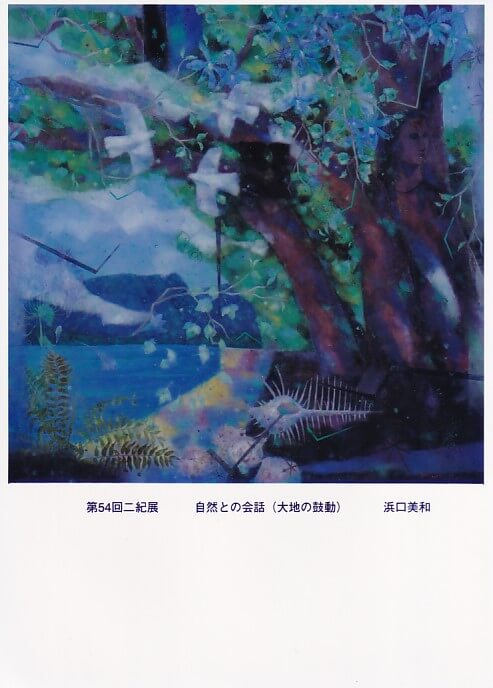

| 第54回(2000) 自然との会話 「大地の鼓動」 ※この年は朱葉会展と 同じ作品を出品 |  |

| 第55回(2001) | 現在調査中 |

| 第56回(2002) | 現在調査中 |

| 第57回(2003) 自然との会話 「刻」 |  |

| 第58回(2004) | 現在調査中 |

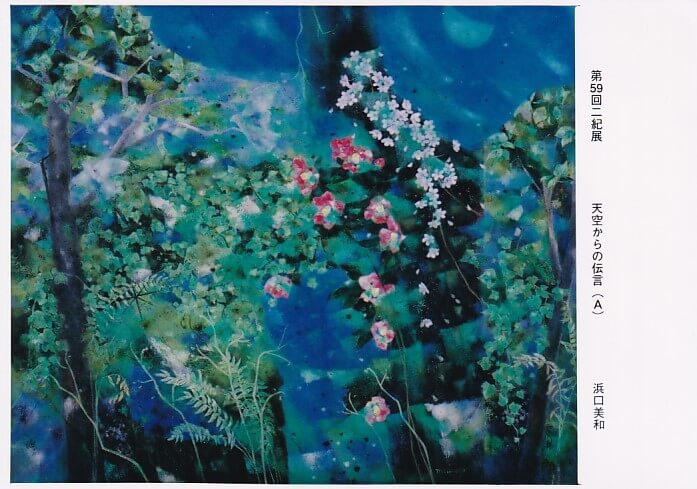

| 第59回(2005) 「天空からの伝言」A |  |

| 第60回(2006) | 現在調査中 |

| 第61回(2007) | 現在調査中 |

| 第62回(2008) | 現在調査中 |

| 第63回(2009) | 現在調査中 |

| 第64回(2010) | 現在調査中 |

| 第65回(2011) | 現在調査中 |

なぜ二紀会を選んだのか?

1960年代の洋画を含む美術団体としては、日展(文展→帝展→新文展→日展と変遷)、二科会(文展から分離)、一水会(二科会から分離)、行動美術協会(二科会から分離)、独立美術協会(二科会から分離)、一陽会(二科会から分離)、国画会、太平洋美術会、春陽会、新制作協会などありながら、二科会から分離した中でもなぜ二紀会を選んだのか?は実際のところは不明です。

想像にはなりますが、美術団体を選ぶときに「歴史のある団体は除いたのではないか?」と思います。

この理由としては、二紀会に初出品をした時はまだ正式に美術学校に通っていたわけではなく、「歴史がある美術団体に出品をしてもそこで評価を受けるのは難しい」と考えたのは想像に難くありません。

「日展」は官設の流れを汲み、となると国立の東京藝術大学を出ていないと肩身が狭そうな雰囲気もあり、そもそも応募点数も桁違いに多いので選択肢に入れることすらできなかったと思われます。

なお日展につきましては2013年10月30日の朝日新聞は朝刊1面で「書」の篆刻部門で有力な8つの会派に入選者数を事前割振りしていたと報道されました。[3]

[3]JCASTニュース https://www.j-cast.com/2013/10/30187698.html?p=all

美術団体に限らず会の中で立身出世をするためには人脈に頼るところがあることは日本の社会においては珍しくはない事と存じます。

話を元に戻すと、「二科会」につきましては独立美術協会が1930年に分離し[4]、一水会は1936年[5]、行動美術協会は1945年、二紀会は1947年といったように分離を繰り返してきたのであまり印象が良くなかったと思われます。

[4]独立美術協会「独立展とは」 http://www.dokuritsuten.com/member/

[5]朝日新聞社コトバンク「一水会」 https://kotobank.jp/word/一水会-31487

[6]朝日新聞社コトバンク「行動美術協会」 https://kotobank.jp/word/行動美術協会-496919

「二科会から分立した美術団体の中でなぜ二紀会を選んだのか?」になりますが、一つには一番新しい分立団体であったことがあげられますが、それとは別に単純に「名前に魅かれたのではないか?」と推察致します。

浜口美和の場合、作品のタイトルもそうですが、割と雰囲気で決めてしまうところがありました。

ただこの二紀会という選択は浜口美和の画家人生での方向性に大きな影響を与える事になります。

絵画の評価と美術団体

絵に素人の筆者が評価を論ずることは論外であることは承知していますが、持論を求めて置きたく存じます。

現在の日本の社会で一般的に人気がある絵というのは「写真のようにリアルに描かれている絵」になるのではないでしょうか?

2017年5月15日の日本経済新聞の記事にも『「写真のような絵画」注文殺到 5年で価格2倍』という記事が掲載されています。[7]

[7] 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO16281380S7A510C1000000/

記事によれば「日展」でも2014年(改組新日展)に特選に選ばれているとのことです。

今後日本の画壇でどのような評価になるのかは?もう少し時が経たないと解からないですが、一般的に「良い絵」だと判断する要素としては下記のようなものがあることと存じます。

- 色使い

- 構図、配置

- モチーフ

- 具象or抽象の表現方法

- 技法、手法

- オリジナリティのある作風

- 絵に込められた画家の思い

そして美術団体に加入すれば、各々の美術団体での評価基準というものが存在することと存じますが、それを明文化すること、自由闊達さとの両立は至難の業であると思います。

ただ評価基準が定まらないと脳科学者の茂木健一郎氏の言葉が心に刺さることになります。

別に、趣味で絵を描くのに、公募展出すことをとやかく言うつもりはない。しかし、そこには現代のアートにつながる文脈や批評性は、ないから。あるのは年功序列と新陳代謝のない停滞。そういう場に、無知な若い作家を誘い込むのは、罪なことである場合もある。[8]

[8]togetter「茂木健一郎による「国立新美術館」と「公募展」批判」 https://togetter.com/li/577986

そうはいいながら昭和の時代においてプロの画家を目指すとなると、どこかの著名な美術団体に所属していないと画廊や画商が絵を売り難いという現実があったことも事実だと思います。

なぜ武蔵野美術短期大学に通ったのか?

浜口美和は1965年に二紀展に初出品した後、1967年から2年間武蔵野美術短大に通う事になります。

丁度筆者が小学校の中学年の頃になりますが、その頃の東京五美大で短大があったのは下記の2校だけになります。

| 女子美術短期大学 | 1962年短期学部から改称 | 茅ヶ崎校舎? |

| 武蔵野美術短期大学 | 1957年 | 吉祥寺 |

当時の自宅の場所からすると吉祥寺にある武蔵野美術短期大学の方が近かったためにそこに通う事になったと思います。

もしも1952年に学生募集を停止した上野毛にあった多摩美術短期大学があったならばそちらに通ったはずであり、これもまた運命の歯車になっています。

その後武蔵野美術短期大学の卒業制作の作品が最優秀賞となり学校買い上げになったようです。

年齢的には他の学生の方が一回り以上若く、しかも浜口美和は主婦であるとともに、近所の子供たちに絵を教えながら二紀会にも出品していたのですからそれなりのアドバンテージはあったのだとは思いますが母親の自慢話の一つになっています。

なぜ同人になった後、二紀会で評価されなかったのか?

先の年譜でも記載しましたが、浜口美和は1969年に武蔵野美術短期大学卒業後、二紀会では1972年に奨励賞受賞し翌年の1973年に同人推挙となって以降はほぼ40年に渡り何も評価をされませんでした。

長きに渡り二紀会同人のまま残ることになりますが、著名な美術団体であればそのようなことは珍しくはない事かもしれませんが、40年近くとなるとどちらかと言うと少数派になる認識です。

そのように評価されないのは「作品力が無いから」と言われればそれまでですが、一点関係がありそうな事柄がありましたので記しておきたく存じます。

それは武蔵野美術短期大学卒業後、当時の二紀会委員で武蔵野美術大学前身の帝国美術学校を卒業した北村脩氏に師事したと記憶しています。筆者が中学校から高校にかけての時期になります。

北村脩氏は二紀会創設メンバーである宮本三郎氏と同じ石川県に生まれています。[9]

恐らく終戦前に帝国美術学校(現在の武蔵野美術大学、多摩美術大学の前身)を卒業し、その後どの時点かは分かりませんが宮本三郎氏に師事します。[9]

1957年と58年に連続して二紀展同人賞を受賞しますが、それまでの期間は二紀展の他に日展などにも出品していたようです。[10]

その後1959年の二紀展同人努力賞を経て1961年に二紀会委員に選出されます。[9]

[9]aucfan 「真作保証 北村脩 6号舞妓」詳細 https://detailtext-aucfan.com/detail/yahoo/b139302578/

[10]大日本印刷(株)honto「“北村 脩”の紙の本一覧」 https://honto.jp/netstore/search/au_1000191961.html

ここで1957年以降の北村脩氏と宮本三郎氏、それから女流画家協会で記載いたしましたK氏の二紀会を中心とした年譜をまとめてみました。

| 北村脩氏 | 宮本三郎氏 [1][11] | K氏 | 浜口美和 | |

| 1957年 | 二紀展同人賞 | |||

| 1958年 | 二紀展同人賞 | 社団法人日本美術家連盟 初代理事長就任 | ||

| 1959年 | 二紀展同人努力賞 | |||

| 1960年 | ||||

| 1961年 | 二紀会委員に選出 | |||

| 1962年 | ||||

| 1963年 | ||||

| 1964年 | ||||

| 1965年 | 多摩美術大学教授退任 (1953年から) | 二紀展初出品 | ||

| 1966年 | 日本芸術院会員になる | 二紀展初出品 | ||

| 1967年 | 二紀会初代理事長に就任 (逝去まで) | |||

| 1968年 | ||||

| 1969年 | ||||

| 1970年 | 東京都美術館運営審議会委員 (任期1974年) | |||

| 1971年 | ||||

| 1972年 | 二紀展奨励賞受賞 | |||

| 1973年 | 安井賞審査員 (評議員兼任) 就任 | 二紀会同人に推挙 | ||

| 1974年 | 逝去(享年69歳) | 二紀展奨励賞受賞 | ||

| 1975年 | 二紀会同人に推挙 | |||

| 1976年 | 二紀会会員に戻る[12] | |||

| 1977年 | 二紀展女流画家奨励 佐伯賞受賞 | |||

| 1978年 | 二紀会退会 | |||

| 1979年 | 国本克巳氏等とともに 一創会創立[13] | |||

| 1980年 | 二紀会会員に推挙 |

[11]東京文化財研究所「宮本三郎」 https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/9363.html

[12]aucfan 「真作保証 北村脩 6号舞妓」詳細 https://detailtext-aucfan.com/detail/yahoo/b139302578/

[13]「平口幸枝:一創会創立に参加」 http://sophiruka.sakura.ne.jp/Katoku/issokai.htm

1961年に委員に選出された北村脩氏ですが、師事した宮本三郎氏が逝去された後、1976年に委員の座を追われることになります。[12]

これは恐らく二紀会の一般的なステップアップを踏まずに同人からいきなり委員に抜擢されたことへの反動だったと推察されます。

一般的にはK氏のように、同人の後に賞を取って会員となり、その後さらに賞を取って委員になるのがオーソドックスなルートになります。

ただ、このトラブルの原因は北村脩氏の問題というよりも北村脩氏を委員に選出したその時の執行部が宮本三郎氏に異を唱えられなかった事にあるように感じます。

そうなると北村脩氏にも面子がありますので、1978年に二紀会を退会し、1979年に同じく「中央集権の傾向への異義申し立て」から一陽会を退会した国本克巳氏(一陽会会員)、宮本清氏(〃会員)、平口幸枝(〃会友)等と一創会を創設し代表の座につきます。[13]

図録「第1回一創展1979」にお名前が上がっている会員26名を調べた範囲では、二紀会に所属した事がある方は、今村昭寛氏(同人)、北川節子氏、西川正彦氏、埜谷次郎氏(同人)[14]、原徳太郎氏(同人)、三觜正之氏、吉永純代氏(同人)[15]になりそうです。

[14]石川県立美術館「埜谷次郎」 http://www.ishibi.pref.ishikawa.jp/collection/index.php?app=meibo&mode=detail&data_id=10001

[15]ギャラリー惣「吉永純代展」 http://www.gallery-sou.co.jp/Pages/index3f_052yoshinagasumiyo.html

師事した北村脩氏が退会し独立することになった時に、浜口美和の選択肢は次のどちらかになるはずです。

- 師事した師匠とともに二紀会を退会する。

- 二紀会に残る。

結局浜口美和は二紀会に残ることを選択するのですが、その後は「作品力がなかったのか?」「立ち回りの仕方が悪かったのか?」「後ろ盾がなくなってしまったためなのか?」理由は解りませんが、その結果として以降33年に渡り二紀会では何も評価をされずに終わることになります。

女流画家協会に引き続き二紀会でも一回り以上若いK氏には先を越され、負けん気だけは強い浜口美和にってはさぞ無念であっことと思います。

最後に

浜口美和にとっては「巻き込まれ事故に遭った」ような事になった分けではありますが、著名な美術団体から抜けるというカードは持ち合わせいませんでした。

基本的に1970年代当時の浜口美和はプロの画家になる事を目指していた時期であり組織のうねりの中ではなすすべがなく巻き込まれてしまったと言えますし、一度貼られたレッテルを拭う事ができず、会の実権を握る方々が自分より若くなってしまうと新陳代謝を期待することもできず泥沼にはまってしまうことになります。

その後の浜口美和の動向につきましては「浜口美和の画歴」の中で記載する予定です。

なお北村脩氏は2004年に逝去されています。享年82歳。

1994年に日本文芸社から「趣味の油絵入門 油絵を楽しむための基本技法と実作例」という書籍を執筆発行されています。[10]

ご冥福をお祈り申し上げます。

最後に、ここに掲載した写真は展覧会の時に作成された宣材用写真またははがきを用いています。

初期の頃の写真のために一部色が劣化しているものもありますが、そのままスキャンをして掲載しています。

若干お見苦しいものもありますが、ご容赦いただければ幸いです。

以上最後までご一読いただき誠にありがとうございました。